28. August 2019

„Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Bildung steht am Anfang von allem.“

Malala Yousafzai, Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin, in ihrer Rede am 12. Juli 2013 vor der Jugendversammlung der Vereinten Nationen in New York

[Dazu:

Das Wichtigste von der Bildung]

Themen: Allgemein · Kultur · Politik

28. Mai 2019

Wer entscheidet über unsere Lebensbedingungen, also die Politik, über soziale Gerechtigkeit, Klima, Frieden, gute Bildung? Es sind nicht unbedingt wir, das Volk, wie es in einer Demokratie sein sollte. Parlamente und Regierungen beschliessen oft etwas anderes als das, was die Mehrheit der Menschen wünscht. Oder sie bleiben untätig, obwohl die Zukunft der jungen Generationen auf dem Spiel steht. Das ist Grund, sich zu empören, aufzustehen, zu handeln.

Wenn Politik gegen Mehrheiten gemacht wird, stecken organisierte Interessengruppen dahinter. Ihren Einfluss auf Abgeordnete und Regierende wollen sie verdeckt halten. Sie liefern Textvorlagen für Gesetze und bringen sogenannte Fachleute in Ministerien unter. Ebenso dienen sich politisch Verantwortliche privaten Unternehmen an und lassen sich von diesen bezahlen. Solche Machenschaften, die der Allgemeinheit nicht nützen, sondern schaden, sollen nicht bekannt werden. Deshalb wird die öffentliche Kontrolle von Lobbys behindert und trotz fortschrittlicher Informationsrechte werden vielfach staatliche Dokumente nicht oder nur mit hohen Gebühren herausgegeben.

Gleichzeitig wirken die mächtigen Gruppen auf die öffentliche politische Diskussion ein. Sie behaupten, ihre Aktivitäten seien im allgemeinen Interesse: Damit werde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes verbessert, das Wachstum werde gesichert und Arbeitsplätze würden erhalten oder geschaffen. Die Bevölkerung werde vor Terrorismus und militärischen Bedrohungen geschützt. Private Medien, besonders Zeitungen, verbreiten derartige Ansichten gern, denn sie sind selbst kapitalistische Unternehmen.

So wird dafür gesorgt, dass es eine herrschende Meinung gibt, die ideologisch ist: ein System von Denknormen, mit einer zwingenden Sicht der Welt und dem Aufbau von Feindbildern. Wer dies nicht akzeptiert, weil es eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen widerspricht, riskiert auch in einem erklärten Rechtsstaat, ausgegrenzt, benachteiligt und verfolgt zu werden, sogar durch Zwang in psychiatrische Behandlung zu geraten.

Menschen mit eigenständigem, kritischem Denken brauchen Mut. Ihnen wird immer wieder unterstellt, sie würden an Verschwörungen glauben, die nur eingebildet seien, Folge von Paranoia, also Gespenster. Aber tatsächlich sind diejenigen naiv, die den staatstragenden Aussagen ungeprüft vertrauen, statt zu verstehen, dass Politik auch und nicht zuletzt im Hintergrund sowie heimlich betrieben wird - gerade wenn Unternehmensinteressen gegen Demokratie und Menschenrechte durchgesetzt werden sollen.

Wie mit Erdöl und Kohle zugunsten der Wirtschaftslobby die Umwelt ruiniert wird, so wird auch mit noch mehr Waffen und Munition zerstörerische Gewalt stimuliert, wird in den Schulen mit teuren digitalen Geräten echte Bildung behindert, wird mit einem Übermass an Unterhaltung inklusive Sport in den Medien Wichtigeres verdrängt. Währenddessen tun die Geheimdienste, was wir nicht wissen dürfen, und die Einflussreichen bereiten in ihren Denkfabriken neue Strategien vor. Da müssen wir doch alternative Weltanschauungen zu leben wagen.

Matthias Kunstmann / maximil

[Dazu:

In wessen Interesse?

Wozu Wissenschaft nützt

Das Recht geht alle an

Echt jetzt!

Wir regieren uns selbst am besten!]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik

21. März 2019

Die Welt ist nicht einfach zu verstehen, und was die Menschen darin bewegt, mindestens ebenso wenig. Wer es wissen will, wird Fragen über Fragen haben, wird beobachten, lesen und nachdenken, Informationen mit eigenem Vorwissen vergleichen und sich nach und nach ein Bild machen. Dieses Bild sollte nicht fest stehen wie ein Vorurteil, sondern sich durch neue Erkenntnisse verändern. So sind lernfähige Menschen im Alltag wissenschaftlich tätig, um sich besser auszukennen.

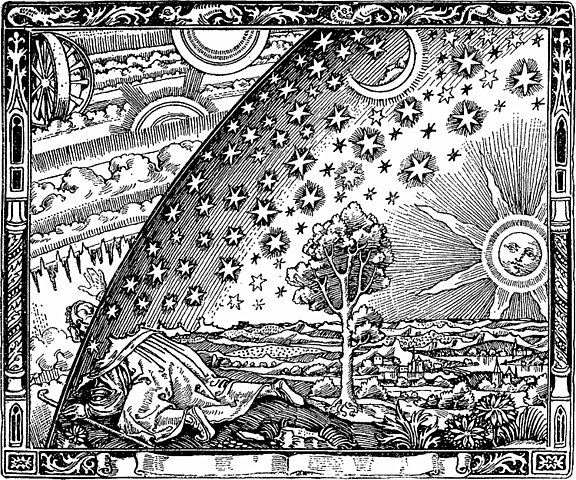

Ein Mensch auf der Suche nach Erkenntnis schaut am Ende der Erde auf die andere Seite des Himmelsgewölbes. Die Darstellung aus dem 19. Jahrhundert ist wahrscheinlich eine Parodie auf alte Weltbilder.

Da Wissen Macht ist, wird Wissenschaft auch missbraucht. Mit wissenschaftlichem Anspruch haben Lungenärzte behauptet, dass Schadstoffe in Autoabgasen nicht gesundheitsschädlich seien. Medien haben dies verbreitet und der untätige Bundesverkehrsminister hat sich damit bestätigt gesehen. Es war, wie sich herausstellte, eine gezielte Lobby-Aktion der deutschen Autoindustrie. Ergebnisse der Wissenschaft können verschieden interpretiert werden, sie werden in ihrem Zusammenhang erfasst oder aus demselben gerissen, sie werden ernst genommen oder übergangen, und beliebige Folgerungen werden immer wieder benutzt, um Interessen durchzusetzen.

Solange ein Zusammenhang oder eine vermutete Wirkung nicht nachgewiesen wird, folgern sogenannte Experten oft, dass es den Zusammenhang oder die Wirkung nicht gibt - damit geben sie ihr begrenztes Wissen als die Wahrheit aus. Wenn Untersuchungen nichts finden, kann es aber auch an wissenschaftlicher Unfähigkeit oder eben menschlicher Dummheit liegen.

Erkenntnisse auszuwerten, dazu bietet die Wissenschaft, wie sie seit einiger Zeit an Hochschulen, Instituten und anderen Forschungseinrichtungen betrieben wird, viel Anlässe und Gelegenheiten. Einige dieser Einrichtungen sind privat organisiert und auf entsprechende Zwecke gerichtet, sie werden dennoch häufig staatlich gefördert. Die öffentlichen Hochschulen haben sich ihrerseits immer mehr auf die praktische Anwendung der Forschung orientiert. Solche Anwendungen sind oft nicht im allgemeinen Interesse, sondern nutzen in erster Linie Wirtschaftsunternehmen.

Was die Menschheit mit den Forschungsergebnissen anfangen kann, ist eine berechtigte Frage an die wissenschaftlich Tätigen, die von der Allgemeinheit bezahlt werden. Ein Teil der Einzelwissenschaften konnte darauf von Anfang an grundsätzlich antworten, so die Medizin, die Architektur, die Rechtswissenschaft, die Pädagogik. Die Aktiven anderer Disziplinen, besonders in den Geisteswissenschaften sowie in der Grundlagenforschung der Naturwissenschaften, haben früher selbstbewusst erklärt, vor allem zur Bildung beizutragen. Je weniger es aber um Bildung der Persönlichkeit und je mehr es stattdessen um berufliche Ausbildung und sonstige Verwertbarkeit geht, umso mehr sehen sie sich gefordert, neue, vorzugsweise wirtschaftliche Begründungen zu präsentieren. Doch gerade in anerkannt nützlichen Fächern wie der Medizin oder der Pharmazie werden Forschende vielfach ihrer Verantwortung nicht gerecht.

Ein Kaffeehandelsunternehmen gab bei einer Hochschule eine Studie in Auftrag, deren Ergebnis dann das Wissenschaftsministerium verkündete: Kaffee sei gesund - eine so pauschal völlig unwissenschaftliche Aussage. Wieder einmal liess die Regierung selbst sich von einer kleinen Interessengruppe instrumentalisieren. Ganz offiziell, aber wenig transparent finanzieren Wirtschaftsunternehmen staatliche Hochschulen mit und kaufen sich so Fachleute und ganze Lehrstühle. Sie bekommen die Studien und Gutachten, die sie brauchen. Sodann können sie auf die damit möglich gewordenen Entwicklungen Patente erwerben und allein davon profitieren.

“Die Wissenschaft bedroht den Menschen damit, ihn zu ungeahnten Exzessen der Niedrigkeit zu verleiten (…), weil die wissenschaftlichen Lehrsätze, Sätze im Indikativ, auf willkürliche und geschickte Weise zu Sätzen im Imperativ werden können, wenn das Ansehen der Wissenschaft wächst. Jeder beliebige Sachverhalt widerlegt oder rechtfertigt so jede beliebige Norm.”

Nicolás Gómez Dávila

Die Freiheit der Wissenschaft steht in der Verfassung. Die öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen sind aber nicht zur Selbstbedienung von Unternehmen oder geschäftstüchtigem akademischem Personal da. Sie sollen in einer Demokratie Themen des Allgemeinwohls aufnehmen. Unabhängige Forschungen zu Gesundheit, Ökologie, Frieden, Gerechtigkeit sind derzeit vernachlässigt.

In der Zeit der Antike sollte Wissenschaft zur Ethik, zum guten Leben führen. Für das Christentum war die Wissenschaft ein Weg zum Staunen und zum Wertschätzen der Schöpfung. Die moderne Wissenschaft hat die Religion bestritten und zurückgedrängt. Dabei ist sie auch ideologisch und selbst eine Art Religion geworden, als wüsste sie allein die letzte Wahrheit und hätte die Mittel zum Heil der Welt. Viele glauben ihr das. Dabei verfügt die Wissenschaft nur über das Wissen ihrer Zeit, ihr Denken folgt Moden und gelangt in vielem nicht weiter als bis zu Hypothesen. Solche unbewiesenen Annahmen werden leicht zur gängigen Weltanschauung. Ausgerechnet die Wirtschaftswissenschaft ist - was unter den darin Tätigen kaum jemand zugesteht - ähnlich spekulativ wie die Theologie.

Wenn die Wissenschaft wertfrei arbeitet, wird das als Vorzug angesehen, aber trotzdem ist es oft nicht der Fall und über die jeweiligen Werte wird nur nicht gesprochen. Es wäre besser, wenn sie entschieden von humanen Werten ausgehen würde.

“Ein Ende der Vergötzung von Vernunft und Wissenschaft wäre der Anfang eines neuen Wissens: dass nur die Umkehr der Herzen und eine neue Verantwortung uns weiterhelfen können.”

Franz Alt

Die wissenschaftlich Tätigen sollten immer über ihre Arbeit hinaussehen können: die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Zusammenhänge und Bedeutungen erkennen, verstehen und beachten. Und das interessierte Publikum sollte auch gegenüber der Wissenschaft kritisch sein, den Fachleuten nicht einfach glauben, vielmehr “hinterfragen”. Das Wort kam in einer kritischen Zeit auf und wird inzwischen kaum noch gebraucht, hat aber weiter einen Sinn, im Umgang mit Wissenschaft wie mit Medien - selber denken! Die Erkenntnis kommt aus vielen Quellen.

Matthias Kunstmann / maximil

> “Die gekaufte Wissenschaft”, Die Zeit 1.8.2013

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik

1. Januar 2019

maximil

Themen: Allgemein

8. November 2018

Die Regeln unseres Zusammenlebens werden durch das Recht bestimmt. Es sagt, was mir und den anderen zusteht. Zuerst sind das die Menschenrechte. Die Rechte gelten für alle. Soweit sie wirksam sind, also angewendet und geschützt werden, sorgen sie für ein freies, friedliches und weitgehend sicheres Miteinander.

Auf das gute, humane und demokratische Recht müssen wir alle achten. Grundsätzlich ist der Staat dazu da, das Recht mit Polizei, Justiz und Verwaltung zu wahren und durchzusetzen. Aber es kann sein, dass er dies nicht leistet: dass Menschen ihr Recht nicht bekommen, dass rechtslose Räume entstehen und Unrecht geschieht, sogar dass der Staat selbst das Recht bricht.

Dafür gibt es dann verschiedene Ursachen: Fehler, mangelnde Fähigkeiten und Kenntnisse von Menschen oder Institutionen; Nachlässigkeit von Verantwortlichen; Korruption; Machtmissbrauch im Amt oder beim Mandat, von Abgeordneten oder Regierungsmitgliedern; zu wenig geeignetes Personal und nicht ausreichende Mittel.

Platz der Grundrechte in Karlsruhe, Sitz des Bundesverfassungsgerichts, gestaltet von Jochen Gerz mit Aussagen von Zuständigen und Betroffenen zum Recht

Deutschland wird als Rechtsstaat bezeichnet. Das soll heissen, dass Gesetze gelten, die den Menschenrechten entsprechen, und dass neue Gesetze demokratisch zustande kommen. Oft wird hier über andere Länder gesagt, dass es dort nicht so sei. Jedoch lässt auch der deutsche Staat Unrecht zu und verstösst selbst gegen Gesetze.

Die folgenden Beispiele weisen auf Lösungsbedarf hin.

Der deutsche Staat - Regierungen und Parlamente von Bund und Ländern - tut schon seit Jahrzehnten praktisch nichts gegen Gesundheitsbelastungen durch den Strassenverkehr. Schadstoffgrenzwerte werden überschritten und menschliches Leben wird gefährdet, ohne dass die Politik handelt. Längst sind zudem kriminelle Machenschaften der Autokonzerne bekannt, doch die Bundesregierung und die Mehrheit des Bundestages machen sich zu Komplizen und erklären womöglich das Unrecht zum Recht. Angeblich geht es um Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Mobilität. So funktioniert Mafia: Viele können von Unrecht profitieren, mehr oder weniger, auf Kosten der meisten und des Gemeinwohls.

Der deutsche Verfassungsschutz, der den Rechtsstaat verteidigen soll, hat mit neonazistischen Vereinigungen zusammengearbeitet und dadurch Gewalttaten bis zu Morden mitzuverantworten. Dies soll geheim bleiben und wahrscheinlich weitergehen, Aufklärung wird verhindert und Konsequenzen sind nicht erkennbar. Ohne intensive öffentliche Kontrolle sind die Geheimdienste eine Gefahr für Freiheit und Recht.

Militär hat immer den Zweck, Politik ausserhalb des Rechts zu betreiben, wobei Menschenrechte missachtet werden. Ebenso wird die deutsche Bundeswehr eingesetzt. Im ersten deutschen Krieg nach 1945 griff sie 1999 völkerrechtswidrig Serbien an. Auch in Afghanistan fielen ihr Kinder und andere Unbeteiligte zum Opfer. Waffenlieferungen in Konfliktgebiete und Diktaturen werden von der Bundesrepublik nach wie vor gefördert.

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrmals Mängel der Demokratie in Deutschland festgestellt. Bei der Methode, mit der nach Bundestagswahlen die Mandate verteilt wurden, gab es Unstimmigkeiten. Die Mehrheit des Bundestages brachte erst nach einem zweiten Urteil eine brauchbare Neuregelung zuwege. Ähnlich war es nach dem Urteil des Gerichts, dass bei den Europawahlen kleine Parteien nicht benachteiligt werden dürfen. Die Regierungsparteien bauten nochmals Demokratiehindernisse auf und mussten ein zweites Mal zurechtgewiesen werden. Derzeit versuchen sie, EU-Entscheidungen als Vorwand heranzuziehen.

Demokratie ist gewiss ein preisenswertes Gut, Rechtsstaat ist aber wie das tägliche Brot, wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen, und das beste an der Demokratie ist gerade dieses, dass nur sie geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern.

Gustav Radbruch, Justizminister in der Weimarer Republik

Auch in den deutschen Bundesländern gehen die Regierungen gegen die Rechte der Bürgerinnen und Bürger vor. In Nordrhein-Westfalen sollen kritische demokratische Wahlvereinigungen von den Rathäusern ferngehalten werden. In Bayern wurden der Polizei Befugnisse übertragen wie in autoritären Staaten. In Hessen haben die regierenden Parteien reiche Steuerhinterzieher geschützt, indem sie pflichtbewusste staatliche Ermittler widerrechtlich aus dem Amt warfen.

Das Recht muss für alle gleich sein - wenn dagegen manche um grosse Summen betrügen dürfen, ist zu wenig Geld da für Gemeinschaftsaufgaben, Bildung, Wohnungen und Pflege. Andererseits kann es kein Unrecht sein - was manche dennoch behaupten -, wenn der Staat wie gegenüber Zuwandernden Menschlichkeit zeigt.

Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden.

Immanuel Kant, Philosoph der Aufklärungszeit

In Deutschland gibt es traditionell zu viel Vertrauen, dass die Obrigkeit, also der Staat mit seiner Politik, alles Notwendige schon richtet und recht macht. Aber gebraucht werden kritischer Gemeinschaftssinn der Bürgerinnen und Bürger und entsprechender Einsatz sowie unabhängige Medien. Nur damit wird das Recht bewahrt und hilfreich weiterentwickelt, mit dem höheren Ziel der Gerechtigkeit. Das Recht kennen und schätzen lernen ist so wichtig, dass es dafür ein eigenes Fach in den Schulen geben sollte.

Matthias Kunstmann / maximil

[Dazu:

Der Weg zum Recht

Einsatz für demokratisches Zusammenleben

Die Meinung ist frei, die Wirkung nicht]

Themen: Allgemein · Politik

30. September 2018

“Anna spielt die Viola.” Das kann in einem Streichquartett sein oder in einem Theaterstück. Sie spielt ein Instrument oder eine Rolle. Das Etwas-Spielen ist nicht mehr zweckfrei, sondern übernimmt eine Aufgabe. Dann hat es bisweilen mit Täuschen zu tun, “etwas nur spielen” heisst es abschätzig. Verspielen bedeutet gleichgültig verlieren und vernichten. In der Musik kann sich die Spielerin aber zeitweise in einen Klangkörper verwandeln. Die Schauspielerin kann leicht und virtuos Lebensmöglichkeiten zeigen.

maximil

Themen: Allgemein · Kultur · Politik

31. Juli 2018

(Anton und Sarah, beide etwa Mitte dreissig, unterhalten sich im Zug:)

A: “Da ist doch nichts mehr echt.”

S: “Wie meinst du das?”

A: “Wo ich hinschaue, in der Firma, in der Politik, in der Nachbarschaft - wenn die Leute reden, hab ich so ziemlich alles schon mal gehört. Phrasen, Klischees, Vorurteile, irgendwelche Behauptungen aus den Medien, dem Internet, das wird einfach übernommen und weitergesagt.”

S: “Kann sein, Denken ist ja schwierig … Aber das muss doch deswegen nicht alles falsch sein. Gerade wenn etwas stimmt, muss es immer wieder gesagt werden, gegen die unüberlegten Argumente und auch gegen die absichtlichen, die nicht weiterhelfen. Und die kommen oft genug aus echter Überzeugung.”

A: “Die Leute sind, wie sie sind - das klingt so gelassen, als wäre nichts dran zu ändern. Ob sie überzeugt sind von ihren Meinungen oder nicht, ich will mich nicht damit abfinden, dass Unsinn verbreitet wird. Ich verstehe, dass Leute andere Interessen und Ziele haben als ich, aber das sollen sie dann auch ehrlich zugeben.”

S: “Sinn und Unsinn sind oft nicht leicht zu unterscheiden. Was ist die Wahrheit? Du erwartest viel …”

A: “Ja schon … Ich werde nie behaupten, die einzige, einfache Wahrheit zu wissen. Wenn mir jemand widerspricht und es begründet, dann prüfe ich das, so wie du. Auch diejenigen, die sich aufrichtig für etwas einsetzen, für humane Werte, für Vernunft, sollten kritisch und selbstkritisch bleiben.”

S: “Das wäre authentisch, wie es so heisst … Dabei sollten wir mit Widersprüchen leben können. Und Brücken bauen. Das Gewohnte wahrnehmen und dann Unbekanntes, Fremdes, noch nie Dagewesenes, das ist die Kunst. Ich versuche es …”

Sylvie Natalicia / maximil

[Dazu:

Worte und ihre Folgen]

Themen: Allgemein · Kultur · Politik

31. Mai 2018

Achte auf das, was du sagst - diesen Rat gebe ich mir. Ein Wort, das jemand hört oder liest, ist nicht mehr rückholbar. Zwar kann ich bei Bedarf erklären, dass ich falsch verstanden worden bin, oder dass ich meine Aussage zurücknehme, ich kann mich entschuldigen, aber das Gesagte ist nicht mehr ungeschehen zu machen. Es hat bereits gewirkt und tut es noch, und ich habe keine Kontrolle über die Folgen. Das war schon vor dem Internet so.

Worte, die gesagt oder geschrieben werden, sind also schon Taten. Wenn Worte etwas versprechen, sollten allerdings handfestere Taten dazukommen. Immer, wenn Worte etwas behaupten - ob es stimmt oder nicht -, verändern sie etwas: die Vorstellungen derjenigen, die es glauben; die Beziehungen zwischen der sprechenden oder schreibenden Person und denjenigen, die zuhören oder lesen. Darin zeigt sich die Macht der Worte, genauer die Macht, die Menschen mit ihnen ausüben können, und zwar mit Informationen, mit Meinungen, mit Falschaussagen und mit Ablenkungen von Fakten. Gerade dann jedoch, wenn ein Mensch oder eine Gruppe Informationen über Tatsachen weitergibt, wird die Macht des Wissens geteilt, die manche gern für sich behalten. Frei aufklärende Medien sind deshalb demokratisch wirksam.

Oft machen wir mit der Sprache weniger eine Aussage über die Welt, berühren vielmehr die Mitmenschen direkt. Denn Worte können ermutigen und einschüchtern, provozieren und beruhigen, wohltun und wehtun, beleidigen und schmeicheln, verletzen und trösten, bitten und befehlen, fragen und antworten, deprimieren und motivieren, einlullen und aufrütteln, verführen und begeistern, ausschliessen und verbinden. Das verbindende Sprechen ist in besonderer Weise Ausdruck von Kommunikation, bei der es vom Sinn her um Gemeinsames geht.

Viele Aussagen sind nicht wörtlich zu nehmen, und Missverständnisse sind meistens möglich. Um nicht aneinander vorbeizureden, kommt es darauf an, einerseits optimal zu formulieren und andererseits in akuten Fällen das Gemeinte zu erschliessen. Für Gespräch, Austausch und Lösungen wäre hilfreich, dass die Beteiligten sich verantwortlich zeigen und die richtigen Worte wählen.

Matthias Kunstmann / maximil

[Dazu:

Wirksame Stimme

Die Meinung ist frei, die Wirkung nicht

Die eigene Sprache

Vernünftiges Sprechen

Alle gewinnen mit Empathie]

Themen: Allgemein · Kultur · Politik

24. April 2018

Mitbestimmen, das ist ein natürliches Bedürfnis. Manche wollen allein den Ton angeben, manchen ist die Politik egal, solange sie Wohlstand und keine Probleme haben, aber die meisten sind nicht dafür, dass andere über ihren Kopf hinweg entscheiden. Sie wissen zu schätzen, dass die Demokratie erfunden und erkämpft worden ist. Dies sind die Menschen, die auch bereit sein sollten, bei Bedarf für das Recht auf demokratisches Mitbestimmen und Teilhaben einzustehen.

Mit kritischem Blick können sie sehen, wie an vielen Stellen mächtige Gruppen dieses Recht beschränken oder ausser Kraft setzen. Es ist zu erkennen: Die Demokratie, die für ein angenehmes Zusammenleben gebraucht wird, ist nicht fertig. Die Gemeinschaft muss ihre Demokratie immer wieder aktualisieren, sie unter veränderten Bedingungen weiterentwickeln, sie gemäss den Bedürfnissen erneuern.

Alle sind aufgerufen, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen. Besonders muss möglich sein, was in der Schweiz schon lange gelingt, die direkte Demokratie mit verbindlichen Volksabstimmungen in den Gemeinden, in den Regionen, im Staat und darüber hinaus. So, in öffentlicher Diskussion und durch klare gemeinsame Entscheidungen, werden Probleme am besten gelöst. Wie wichtig das ist, macht das Buch “Demokratie - Die Unvollendete” von Ute Scheub deutlich.

Ute Scheub: Demokratie - Die Unvollendete, oekom Verlag München 2017 (als PDF-Dokument kostenlos erhältlich)

Ute Scheub: Demokratie - Die Unvollendete, oekom Verlag München 2017 (als PDF-Dokument kostenlos erhältlich)

Über das Buch: oya

maximil

[Dazu:

Wirksame Stimme

Gemeinsamkeit nützt allen

Gespräch über Grenzen

Wir regieren uns selbst am besten!

Alle gestalten mit - so geht Demokratie]

Themen: Allgemein · Politik

22. Februar 2018

Bereichert es das Leben oder behindert es mehr? Das ist die Frage bei vielen Geräten, die Menschen sich anschaffen, Fahrzeugen, Werkzeugen, Maschinen für den Haushalt, Elektronik zur Unterhaltung, Rechnern und Robotern für alles Mögliche. Teils sind solche technischen Dinge praktisch und nehmen lästige Arbeit ab. Oft sind sie einfach bequem. Oder sie sind etwas zum Spielen. Vermehrt ist aber Schlimmeres zu beobachten: Produkte ersetzen wichtige menschliche Tätigkeiten, machen Fähigkeiten überflüssig, schwächen die Eigenständigkeit - sie sind Prothesen.

Als Hilfsmittel zur Bewegung wurden lange Zeit Schiff, Pferd und Kutsche genutzt, aber nur ausnahmsweise. Zu Fuss gehen war auch über weite Strecken noch in den letzten Jahrhunderten üblich, und Handwerker, Pilger, Künstler, Kaufleute reisten so durch Europa. Mit dem Auto, besonders den billigen Modellen für viele, wurde das individuelle Fahren zur Gewohnheit. Inzwischen wird der Motor für kürzeste Wege angelassen, für jeden Einkauf ausser vielleicht beim Bäcker, und Eltern chauffieren ihre Kinder zur Schule, um sie vor den Risiken des Strassenverkehrs zu schützen. “Automobil” bedeutet “selbstbeweglich”, die Insassen sind dies immer weniger. Damit sind sie auch immer weniger frei. Wenn die selbstfahrenden Autos kommen, sodass auch niemand mehr steuern muss, wird es genügen, einen solchen komfortablen und schnellen Rollstuhl wörtlich zu “besitzen”.

Schon vorher übernehmen Navis auch beim Radfahren und Wandern die Führung. Sie sind ungefähr wie ein Blindenhund, der sprechen kann, für Menschen, die nicht sehen wollen. Dabei können diese aktiven Wegweiser je nach Eingabe und andersartiger Wirklichkeit bekanntlich auch in die Irre führen. Meistens verhindern sie, dass ihre Nutzer und Nutzerinnen die Umgebung wahrnehmen und die Fähigkeit üben, sich in der Welt zurechtzufinden. Ohne Hilfe geht es dann nicht mehr. Wer es nicht gelernt hat, kann eine Situation in der Stadt oder in der Natur nicht selbst beurteilen. Entsprechend lässt sich immer häufiger feststellen: Es fehlt die Orientierung im Leben - eigene Grundsätze, kritisches Denken und Einschätzungsvermögen sind nicht ausgebildet, und die Verunsicherten fühlen sich privat, beruflich oder politisch auf Meinungen und Vorgaben von aussen angewiesen.

Charlie Chaplin in seinem Film “Modern Times”, 1936

Werkzeuge erleichtern die Arbeit, Maschinen leisten mehr, als Menschen können, und die freuen sich, die Technik gewinnbringend im Griff zu haben. Die Technik wird aber oft zum Sachzwang. Eine Klimaanlage ist vielleicht angenehm, dafür lassen sich die Fenster nicht mehr öffnen, und dies ist besonders unangenehm, wenn die Lüftung ausfällt und es drin stickig wird. Für die globale Aufheizung des Klimas genügt der reguläre massenhafte Betrieb von fossilen Kraftwerken und Motoren. Technik gerät überdies immer mal wieder katastrophal ausser Kontrolle, wie bei Verkehrsunfällen und im Fall der Atomkraft.

Als um das Jahr 1800 erstmals reihenweise Maschinen installiert wurden, vor allem in der Textilfabrikation, in der sie die Handwebstühle mitsamt den Arbeitern und Arbeiterinnen ersetzten, da rebellierten viele der Betroffenen gegen die Technik: Ihnen raubte diese die Beschäftigung, von der sie und ihre Familien lebten. Seither hat die industrielle Produktion fast überall das Handwerk zurückgedrängt und praktische gestalterische Kenntnisse, die über Jahrhunderte gesammelt worden waren, mit ebenso lang weitervermittelten Fähigkeiten zum Verschwinden gebracht. Manche der neuen technischen Geräte sind absurd und lächerlich, wie die Laubbläser, die schwerer zu handhaben sind als ein Rechen oder Besen und dazu einen Ohrenschutz wegen ihres Krachs, wenn nicht noch wegen der Abgase einen Atemschutz erfordern …

Weberhaus in Augsburg, Fassadenmalerei von Otto Michael Schmitt, 1961 -

Foto: Anja Mößbauer

Fernsehen, Kino und Internet als Unterhaltungsmedien sind für einen großen Teil der Menschheit nicht nur Sehhilfen, sondern Ersatz für eigenes Erleben. Geschützt, aber ohne die Vielfalt persönlicher Begegnung, bewegungslos und sprachlos lässt sich so die Welt nach Wunsch anschauen. Die Mutigen wagen sich hinaus und setzen eine Brille auf, mit der sie angeblich mehr sehen als die anderen (”erweiterte Realität”), die allerdings auch den Horizont verengt und an die Redensart vom Brett vor dem Kopf erinnert. Diverses technisches Spielzeug für Kinder und Erwachsene schränkt Handlungsmöglichkeiten, Fantasie und Kreativität ein, statt sie zu fördern.

Datenbrille - Foto: Avery Miller, Ausschnitt, Lizenz CC BY-SA 4.0

Kommunikationsprothesen werden günstigerweise schon in jungem Alter dauernd getragen, damit sie ein selbstverständliches Organ des Körpers werden. Mit den kleinen Wunderwerken am Arm, die sehen, hören, reden, funken und jede Menge bunte Bilder zeigen können, bieten sich auch unter Leuten im nächsten Umkreis witzige Gespräche mit vielen Emoticons und Piktogrammen an. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle hat sich hier weit in den menschlichen Bereich hinein verlagert.

Die Rechner mit ihren Programmen und Vernetzungen verarbeiten Informationen, haben ein Gedächtnis, schlussfolgern, sie denken, organisieren, bewerten und wissen von den Menschen, die mit ihnen zu tun haben, oft mehr als diese selbst. Individuell eignen sie sich daher als Hirnprothesen. Insgesamt sind sie eine Macht, die das menschliche Leben beeinflusst, auch auf dem Bauernhof, im Krankenhaus und übermässig an der Börse. Die Menschen vor den grossen und kleinen Bildschirmen lassen sich immer mehr von den künstlichen Gehirnen leiten, arbeiten ihnen zu, reagieren, statt selbst zu handeln, tun, was von ihnen erwartet wird, werden auf einfache und immer gleiche Funktionen reduziert. Damit übernehmen Menschen wieder die Aufgaben, die einmal den Maschinen zugedacht waren. Sie werden von ihnen abhängig. Die Entfremdung von sich selbst zeigt sich in besonderer Weise in den physiologischen Uhren: Sie messen Körperwerte und leiten aus der Analyse Ratschläge für die Lebensweise ab, simulieren damit ein Bewusstsein des Organismus, das ihr Träger oder ihre Trägerin verloren hat.

Wie die digitalen Maschinen imstande sind zu lernen, treten sie immer häufiger als intelligente menschenähnliche Wesen auf. Roboter sollen bald alte Menschen pflegen, weil billige menschliche Pflegekräfte fehlen. Hilfsbedürftige sagen, dass sie nichts dagegen hätten. Aber das würde für die Menschen bedeuten, Zuwendung mit allem, was ihnen darin möglich ist, aufzugeben. Noch mehr ist machbar und auch schon entwickelt. Für Lebenspartnerschaften stellen wissende Algorithmen die passenden Paare zusammen. Zu einer bestimmten Person, die für die Liebe oder das Geschäft infrage kommt, errechnet die Maschine aus dem Aussehen, Mimik, Gestik, Kleidung, sonstigem Verhalten und weiteren verfügbaren Daten etwa von Internetplattformen ein Persönlichkeitsprofil und sämtliche Optionen. Menschen können dann auf Menschenkenntnis, Empathie, Intuition und ihre fehlbaren Gefühle verzichten. Wird es so weit gehen wie in dem prophetischen Film “Blade Runner”, in dem Androiden menschlicher sind als Menschen …?

Es bleibt möglich, dass Menschen andere achten, das volle Leben schätzen und selbst etwas schaffen.

Matthias Kunstmann / maximil

“Blade Runner”, Regie Ridley Scott, USA 1982

“Blade Runner”, Regie Ridley Scott, USA 1982

(der Film spielt Ende 2019)

[Dazu:

Vor dem Bildschirm

Alle gewinnen mit Empathie]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik